低温調理での食中毒を防ぐには、温度と時間がポイントになります。

温度が高すぎれば低温調理のメリットが失われてしまいますし、低すぎれば食中毒のリスクが高まることになります。また、加熱時間が短すぎても(食材中心部が加熱不足になるために)食中毒のリスクが残ってしまいます。

理屈を知っておくと、様々な料理に応用が利くようになります。

食肉製品の殺菌条件は?

食肉製品には、殺菌条件が定められています。

厚生労働省の規格基準としては、63℃30min及び75℃1minという条件が示されています。よって、低温調理の場合であってもこの規格基準をもとに(理想の調理となるように)温度と時間の調節をしていくことになります。

以下は、厚生労働省が示している規格基準です。

| 中心部温度 | 加熱時間 |

|---|---|

| 63℃ | 30min |

| 65℃ | 15min |

| 66℃ | 11min |

| 67℃ | 8min |

| 68℃ | 5min |

| 69℃ | 4min |

| 70℃ | 3min |

| 75℃ | 1min |

[sanko href=”https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000365043.pdf” title=”食肉の加熱条件に関するQ&A” site=”厚生労働省” target=”_blank”]

63℃以下の調理には以下の数値を使います。

厚生労働省のHPには63℃以下の条件は示されていませんので、実際に計算されている方のHPより一部抜粋しています。詳細に関しては参考URLよりご確認ください。(※min以下の数値は切り上げています)

とは言え、63℃でも十分に満足のいく出来になるはずです。

| 中心部温度 | 加熱時間 |

|---|---|

| 55℃ | 5h |

| 56℃ | 3h45min |

| 57℃ | 2h49min |

| 58℃ | 2h7min |

| 59℃ | 1h35min |

| 60℃ | 1h12min |

| 61℃ | 54min |

| 62℃ | 41min |

| 63℃ | 30min |

[sanko href=”https://yapparimengasuki.com/blog-entry-1458.html” title=”63℃30分と同等な加熱条件の算出@低温調理エビデンスへの道①” site=”ラーメン探究日記” target=”_blank”]

低温調理には、深い知識が必要です。

そのため、保温調理や炊飯器を使った低温調理では“安全マージンを大きく取らざるを得ない”ことになります。家庭で低温調理にトライする場合、最低でも上記の殺菌条件をクリアできていることを確認してください。

特に、子供や高齢者、病中病後などの場合には要注意です。

中心温度の上昇に要する時間は?

低温調理の難しさは、中心部温度にあります。

食材の中心部温度は、形状により変化します。たとえば、同じ温度の食材を恒温槽に入れた場合であっても、厚さが変われば中心部温度が水温と同じ温度に達するまでにはタイムラグが生じてしまいます。

この条件に関しては、ブログ「THEORY IS THE BEST SAUCE.」が参考になります。

| 板状肉の厚さ | 水温±0.5℃にかかる時間 |

|---|---|

| 10mm | 14min~19min |

| 20mm | 35min~50min |

| 30mm | 1h25min~1h30min |

| 40mm | 1h45min~2h30min |

| 50mm | 2h45min~3h30min |

| 円柱状肉の径 | 水温±0.5℃にかかる時間 |

|---|---|

| 40mm | 1h~1h15min |

| 50mm | 1h30min~2h |

| 60mm | 2h~2h30min |

| 70mm | 2h45min~3h30min |

| 80mm | 3h30min~4h15min |

[sanko href=”https://nick-theory.com/estimate-rising-time/” title=”低温調理/真空調理した食材が目標温度に達するまでの時間の推移” site=”THEORY IS THE BEST SAUCE.” target=”_blank”]

中心部温度は、頭を悩ませる問題です。

特に、低温域では注意が必要です。69℃と70℃の1℃差では”1min”の違いにしかなりませんが、59℃と60℃の1℃差では”23min”もの違いになります。即座に食中毒の原因になるわけではありませんが、リスクは増大します。

このことからも、はじめは63℃前後で経験を積むことをおすすめします。

温度と時間による食感の変化は?

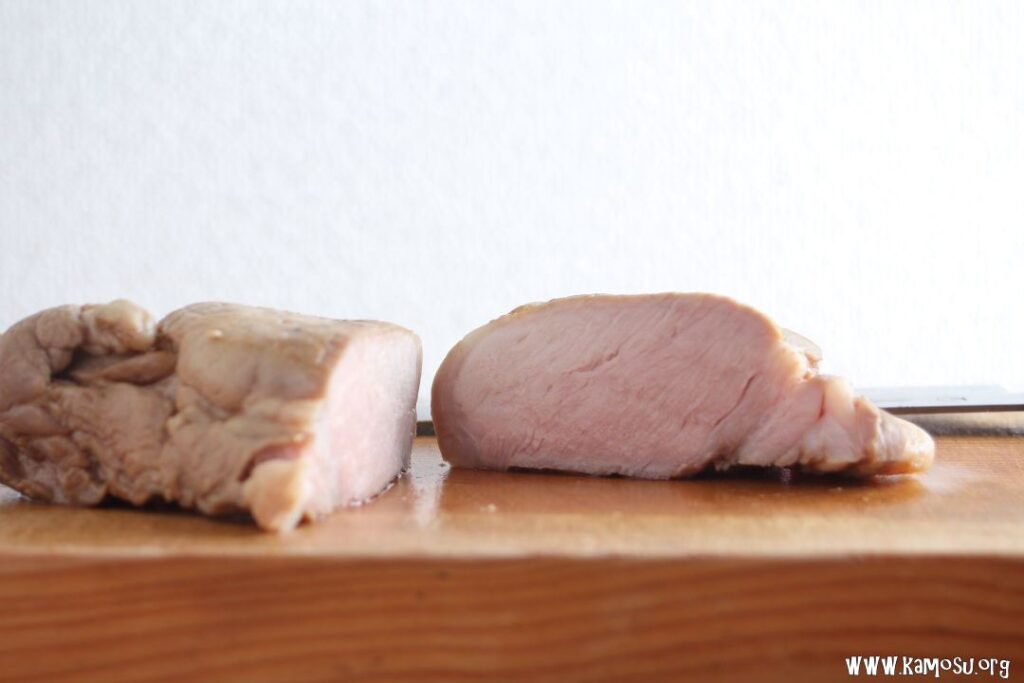

低温調理は、設定温度と時間により違いが生まれます。

肉は、筋原線維蛋白質(筋繊維)、肉基質蛋白質(結合繊維及びコラーゲン)、筋形質蛋白質(色素蛋白質や酵素など)という3種類の蛋白質により構成されています。そして、これらの蛋白質は熱変性温度が異なります。

たとえば、以下は加熱温度による筋原線維蛋白質の変化です。

| 加熱温度 | テクスチャー |

|---|---|

| 55~60℃ | ミディアムレア |

| 60~65℃ | ミディアム |

| 65~70℃ | ウェルダン |

| 75℃以上 | かたく締まった肉 |

そのため、肉を柔らかく調理するためには“火を通し過ぎない”ことがポイントになります。

しかし、肉の種類によっては75℃以上で長時間の加熱を必要とする場合もあります。たとえばスジ肉などには肉基質蛋白質が豊富であるため、75℃以上で長時間加熱することにより肉基質蛋白質のコラーゲン化を促します。

これは、肉基質蛋白質の軟化(ゼラチン化)には75~85℃での調理が必要となるためです。(※ゼラチン化は56℃以上起こりますが、時間がかかりすぎるために高温で調理されることが多くなります)

スジ肉に圧力鍋が用いられることが多いのは、肉基質蛋白質の軟化には高温の方が有利であるためです。

[memo title=”MEMO”]ちなみに、筋形質蛋白質(色素蛋白質や酵素など)というのは“あく“と呼ばれるものです。テクスチャーに対する直接的な影響力はありませんが、肉形質蛋白質の残り方によっては臭みや雑味などの原因になることもあります。[/memo]

[sc_blogcard url=”https://www.kamosu.org/post-338/”]

【まとめ】低温調理での食中毒を防ぐには?

低温調理での食中毒を防ぐには、加熱温度と時間がポイントになります。温度と時間を調節することにより、好ましいテクスチャー(蛋白質の熱変性の程度)とパスチャライズ(低温殺菌)の程度をコントロールしていくことになります。そのため、料理や食材形状に応じた温度と時間の微調整が必要であることになります。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。