この記事は約 4 分で読めます。

こんにちは、めしラボです。

手作りの燻製は酸っぱくなってしまうことがあります。特に密閉式の小型スモーカーを利用している場合にはこの傾向が顕著であり「酸っぱくて美味しくない」と感じられることも珍しくはありません。

燻製の酸味はちょっとしたコツで和らげることができます。

めしラボ

めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!

- 燻製が酸っぱくなってしまう理由は?

- 燻製の酸味を和らげる方法は?

- 燻製作りに失敗しないためのポイントは?

燻製の酸味は有機酸によるものです。

燻製の煙(燻煙)には様々な成分が含まれています。その中には有機酸(酸性を示す有機化合物)も含まれており、ギ酸や酢酸などの分子量の小さい有機酸は水に溶けやすいために燻製を酸っぱくしてしまうことがあります。

そのため燻製の酸味を防ぐためには「乾燥や熟成の工程をていねいに行うこと」「燻製器によっては燻煙の途中で水分を拭き取ること」などがポイントになります。

スポンサーリンク

燻煙に含まれている成分とは?

燻煙には様々な効果があります。

燻製が保存食であるのは、塩漬けや乾燥による塩分濃度の上昇や脱水の他に、燻煙による殺菌・抗菌効果があります。これらの作用によって「保存性が高まることに加えて味が良くなる」ことになります。

以下は主な成分と硬化です。

| 効果 | |

|---|---|

| カルボニル化合物 | におい・殺菌作用・着色 |

| フェノール類 | におい・殺菌作用・抗酸化作用 |

| 有機酸類 | におい・殺菌作用 |

| アルコール類 | 少ない |

| 炭化水素類 | 少ない |

燻煙の成分は一定ではありません。

燻煙材の種類や燻し方によって仕上がりの風味や色合いは変化します。これらのことからも燻煙材の形状や樹種、隠し香(ザラメや茶葉など)を複雑に組み合わせることによって好みの燻製を作り上げていきます。

凝りだすと沼にハマりますので注意が必要です。

燻製に生じる酸味の正体は?

燻製の酸味は有機酸によるものです。

有機酸とは酸性を示す有機化合物の総称です。燻製の表面に水分が多いとギ酸や酢酸などの分子量の小さな有機酸が溶け込んでしまうために酸っぱくなります。そのため水蒸気のたまりやすい小型のスモーカーには注意が必要です。

密閉性の高いスモーカーは水蒸気も滞留してしまいます。

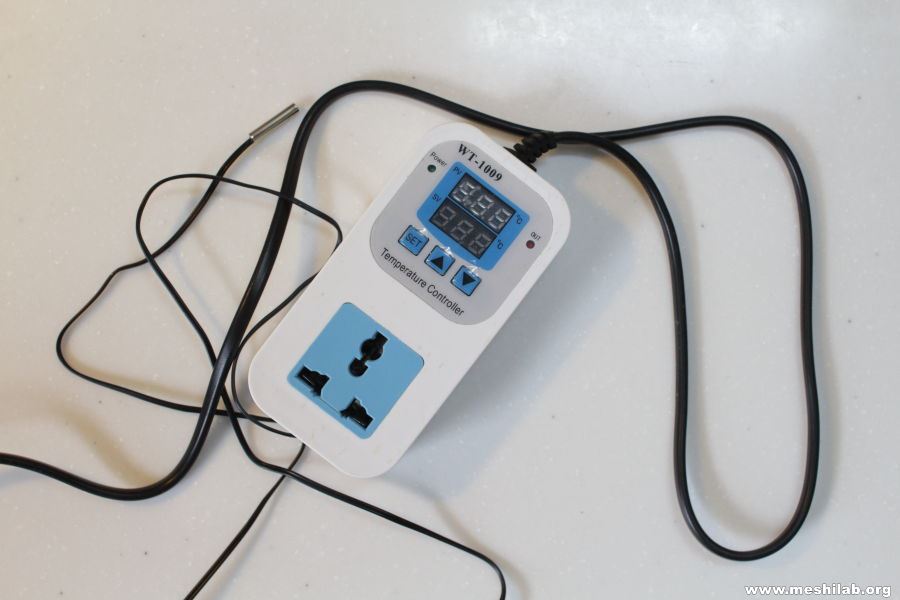

家庭用のスモーカーには煙の逃げにくい密閉性の高いスモーカーが人気ですが、煙が逃げにくいということは水蒸気も逃げにくいということになりますので燻製が酸っぱくなります。また燻煙材の火が消えやすいというデメリットも生じます。

このことからも環境が許すのであれば密閉性の高すぎないスモーカーがおすすめです。

酸っぱくなるのを防ぐには?

燻製の酸味は水分管理で防げます。

燻製作りの基本的な作業には「①下ごしらえ→②塩漬け→③塩抜き→④乾燥→⑤燻煙→⑥熟成」という6つの工程があります。④⑤⑥は燻製表面の水分量に直接的な影響力を持ちますので注意が必要です。

以下は各工程の主な役割になります。

- 下ごしらえ:食材の掃除

- 塩漬け:味付けと腐敗防止

- 塩抜き:塩分の均一化

- 乾燥:水分量を減らす

- 燻煙:熱燻・温燻・冷燻による

- 熟成:香りを落ち着かせる

ここでのポイントは④⑤⑥です。

乾燥には風乾と温熱乾燥がありますが、いずれにしても手で触ってもべとつかないようになるまで乾かします。燻煙は密閉性の高いスモーカーの場合には途中で水分をふき取るようにします。熟成は風にあてつつ休ませます。

基本的には「酸味を取り除く=水分を取り除く」と考えてOKです。

まとめ・燻製が酸っぱくなる理由は?

燻製の酸味は有機酸によるものです。

燻煙にはギ酸や酢酸などのような有機酸が含まれています。これらの有機酸は分子量が小さいために水に溶けやすく、食材表面の水分に溶け込んで燻製を酸っぱくしてしまいます。酸味を防ぐためには燻製表面の水分を減らすことがポイントになります。

また酸っぱくなってしまった場合であっても熟成の工程で長めに風に当てることで酸味を和らげることも可能です。