この記事は約 5 分で読めます。

こんにちは、めしラボです。

ぬか床の手入れをしていると「ぬか床が膨らんでいる」と感じられることがあります。特に立ち上げたばかりのぬか床の場合には顕著であり、触って膨らんでいると感じられるだけではなく目に見えて膨らむことも珍しくはありません。

ぬか床が膨らむのにはアルコール発酵が深く関与しています。

めしラボ

めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!

- ぬか床が膨らんでしまう。

- ぬか床が膨らむことにデメリットはないのか?

- ぬか床のふくらみを抑えるには?

ぬか床は発酵により膨らみます。

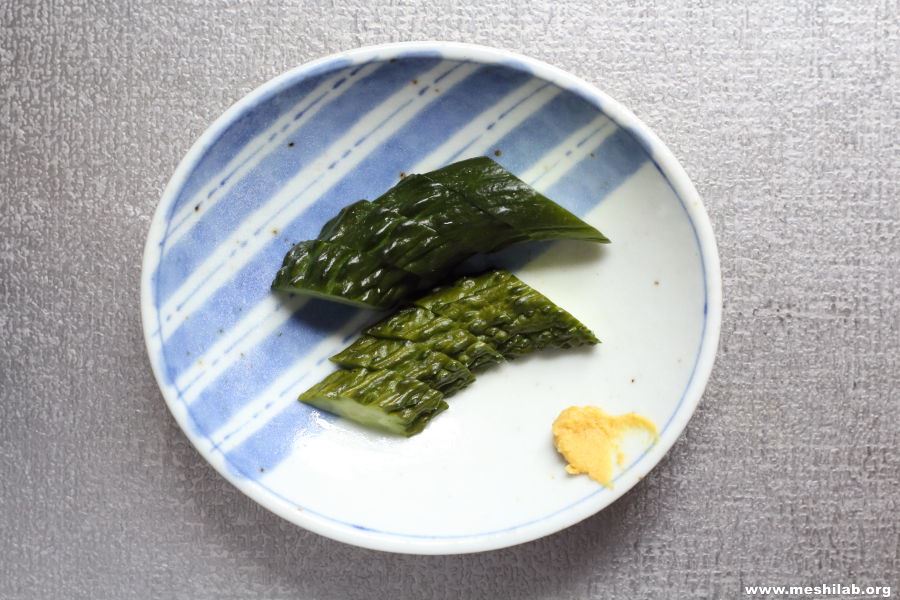

作ったばかりのぬか床は味噌のような感触ですが、発酵が活発になってくるとぬか床が膨らんでふかふかした感触になることがあります。これは酵母の発酵によるものですので、同時にアルコール香や果実香を感じられるようになっていきます。

不快な臭い(刺激臭など)がなければ何の問題もありません。

スポンサーリンク

ぬか床が膨らむ仕組みは?

ぬか床が膨らむのは微生物により炭酸ガスが産生されているためです。

ぬか床には様々な微生物が生育しています。その中にはアルコール発酵するものも少なくなく、代表的な微生物としては酵母が挙げられます。酵母はアルコール発酵をしてアルコールと炭酸ガス(二酸化炭素)を産生する微生物です。

酵母が活発になると炭酸ガスによりぬか床が膨らむようになります。

適度なアルコール香や果実香などはぬか床にとってのメリットといえます。しかしあまりにも酵母が優勢になりすぎると「ぬか漬けがピリピリするようになる」「アルコール臭くなる」「漬かりが悪くなる」などの問題が生じはじめます。

さらにはアルコール耐性のない乳酸菌が死滅してしまいます。

アルコール香や果実香の理由は?

ぬか床のアルコール香は酵母によるものです。

酵母はアルコール発酵することによりアルコールと炭酸ガス(二酸化炭素)を産生します。膨らむぬか床にツンとくる刺激臭があるのはこのためです。さらにアルコールは有機酸とエステル結合することにより芳香のある化合物になります。

ぬか床の果実香はエステルによるものです。

| エステル | におい | |

|---|---|---|

| 酪酸+プロパノール | 酪酸プロピル | パイナップル系の果実香 |

| 酢酸+プロパノール | 酢酸プロピル | 梨系の果実香 |

| プロピオン酸+エタノール | プロピオン酸エチル | バナナやパイナップル系の果実香 |

この段階のぬか床はとても良い香りです。

一般的なぬか床の香りと言えば「米ぬかの臭い」「熟成した発酵臭」などをイメージされるかと思いますが、エステル結合による芳醇な果実香(パイナップルやバナナなどのような香り)を知ってしまうとぬか漬けのイメージは覆されるかと思います。

それほどに良い香りです。

シンナーのような刺激臭がある?

エステル結合はシンナー臭(セメダイン臭)の原因にもなります。

アルコールと有機酸はエステル結合することにより芳香のある化合物になります。この縮合反応により得られる化合物には果実香(パイナップルやバナナのような香り)がありますので美味しいぬか漬けには欠かせないものになっています。

しかし、濃度が高すぎるとシンナー臭(セメダイン臭)になります。

たとえば酢酸とエタノールがエステル結合した酢酸エチルにはパイナップルのような果実香がありますが、酢酸エチルはシンナー・ラッカーなど塗料の溶剤やマニキュアの除光液として利用されている成分でもあります。

当然、濃度が高くなるとシンナー臭になります。

酵母の働きを抑制するには?

膨らみすぎるぬか床は良くありません。

ぬか床のふくらみを抑制するためには酵母によるアルコール発酵を抑制する必要があります。酵母は酸素のある環境では増えて酸素のない環境ではアルコール発酵をする微生物ですので、空気に触れさせることがポイントになります。

以下は具体例です。

| 仕組み | |

|---|---|

| 天地返しの頻度を増やす | 空気に触れる頻度を増やす |

| 水抜きをする | ぬか床の空気層を増やす |

| 足しぬかをする | ぬか床の空気層を増やす |

| 塩分濃度を高くする | 酵母の働きを弱める |

| 温度を低くする | 酵母の働きを弱める |

果実香とシンナー臭が分かれ目です。

果実香と感じられる範囲であればそのままでも問題ありませんが、シンナー臭だと感じられるようでは問題があります。微生物のコントロールには多少のタイムラグが生じますので、「少し果実香が強いかな?」と思ったらアルコール発酵を抑制させます。

ぬか床の手入れには早めの対応が求められます。

まとめ・ぬか床が膨らむ理由は?

ぬか床は酵母のアルコール発酵により膨らみます。

ぬか床が膨らむこと自体に悪影響はありませんが、過度に膨らむぬか床には「アルコール臭(シンナー臭)が強くなる」「ぬか漬けがピリピリする」「漬かりにくくなる」などのデメリットが生じやすくなりますので注意が必要です。

あまりにも膨らみすぎてしまう場合には涼しい場所に移しておくことをおすすめします。

※ぬか床容器は価格変動が大きいため注意してください。常温管理には米ぬかをこぼしにくい寸胴型容器、冷蔵庫管理にはデッドスペースのできにくい角型容器がおすすめです。