この記事は約 4 分で読めます。

こんにちは、めしラボです。

ぬか漬けには爽やかな酸味がありますが、酸っぱすぎるぬか漬けは美味しくありません。特に夏は「気温が高くなる」「ぬか床が水っぽくなりがち」などの理由から酸っぱくなりすぎてしまうリスクの高くなる季節です。

適切な対処により酸味を和らげていく必要があります。

めしラボ

めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!

- ぬか床(ぬか漬け)が酸っぱすぎる。

- 酸っぱいぬか床はどうする?

- 足しぬかで酸味が和らぐ理由は?

ぬか漬けには爽やかな酸味があります。

酸味の正体は微生物により生成された酸(乳酸など)です。ぬか床にはヨーグルト程度の酸味があるのが正常です。これはぬか床が6%ほどの塩分濃度とpH4.5ほどの酸性により腐敗菌を寄せ付けないようにしているためです。

酸味が弱すぎれば腐敗菌が増えやすく、あまりにも酸味が強すぎれば乳酸菌の死滅によりぬか床が腐りやすくなります。

スポンサーリンク

ぬか床が酸っぱくなる理由は?

ぬか床は乳酸菌により酸っぱくなります。

乳酸菌とは乳酸を生成する微生物の総称です。作ったばかりのぬか床には乳酸球菌(L.mesenteroidesなど)が生育し、発酵が進むにつれて乳酸桿菌(L.plantarumやL.brevisなど)へと移り変わっていきます。

以下のようなイメージです。

米ぬかに水と食塩を混ぜ合わせます

一時的に多種多様な微生物が増えます

乳酸球菌の酸により雑菌が減少します

乳酸桿菌が増えてぬか床が安定します

乳酸桿菌が増える段階になればぬか床として使えます。

乳酸球菌(L.mesenteroidesなど)と乳酸桿菌(L.plantarumやL.brevisなど)が入れ替わるまでには常温(20℃前後)でも1~2週間ほどかかります。さらに発酵が進んでぬか漬けが美味しくなるまでには約3カ月間(夏で2カ月、冬で4カ月ほど)の時間がかかります。

ヨーグルト程度の酸味がぬか床として使えるようになった目安です。

美味しいぬか漬けの酸味とは?

正常なぬか漬けにはヨーグルト程度の酸味があります。

ぬか床はpH4.5程度の水素イオン指数と6%程度の塩分濃度によって腐敗菌の増殖を防いでいます。そのために酸味のないぬか床には「ぬか床が腐りやすくなる」「食中毒を起こしやすくなる」などのデメリットが生じます。

ぬか漬けには酸味が欠かせません。

ヨーグルトにも同様の酸(pH)があります。ぬか床に生育している植物性乳酸菌は米ぬかの糖を消費して乳酸を生成していますが、ヨーグルトに生育している動物性乳酸菌は牛乳の糖(乳糖)を消費して乳酸を生成しています。

このことからもぬか床とヨーグルトの酸味は同程度になります。

酸味の強すぎるぬか床は腐る?

酸味の強すぎるぬか床は腐ります。

ぬか床の主役は乳酸菌(L.plantarumやL.brevisなど)です。乳酸菌は酸素を嫌う微生物ですので「かき混ぜずに放置する」「水っぽい状態を放置する」「温度が高すぎる」などによって異常繁殖により酸味が強くなりすぎることがあります。

このような状態を酸敗と言います。

乳酸菌は酸に強い微生物ではありますが、あまりにも酸が強くなりすぎると自らの生成した乳酸により死滅してしまいます。乳酸菌の死滅したぬか床には勢いよく不特定多数の微生物(雑菌など)が増殖することになりますのでぬか床がダメになります。

ぬか床にはヨーグルト程度の酸味を維持し続ける必要があります。

酸っぱいぬか床には足しぬかをする?

酸っぱいぬか床は足しぬかにより改善されます。

ぬか床の酸味は乳酸菌により生成された乳酸によるものです。乳酸菌は酸素を嫌う微生物(L.plantarum:通性嫌気性、L.brevis:偏性嫌気性)ですので「かき混ぜる」「水抜きをする」「足しぬかをする」などによって対応します。

以下のような仕組みです。

| かき混ぜる | 空気に触れさせる |

|---|---|

| 水抜きをする | 空気の層を増やす |

| 足しぬかをする | 空気の層を増やす ぬか床の酸を薄める |

また塩分濃度を高くすることもあります。

乳酸菌は比較的暖かい温度帯を好み生育スピードの早い微生物です。20℃ほどであれば問題なく管理をすることができますが、25℃を大きく超えるような季節になると異常発酵によりコントロールが難しくなります。

そこで塩分濃度を高くして(8%ほどにして)微生物全体の活性を抑制します。

まとめ・ぬか床から酸っぱい匂いがする?

ぬか漬けには爽やかな酸味があります。

ぬか床は乳酸菌により生成された酸(乳酸)と6%ほどの塩分濃度により雑菌の増殖を防いでいます。そのため正常な状態のぬか漬け(ぬか床)にはヨーグルト程度の酸味があります。酸味は味と保存性の両面に関与しています。

ぬか床の酸味は強すぎても弱すぎても良くありません。

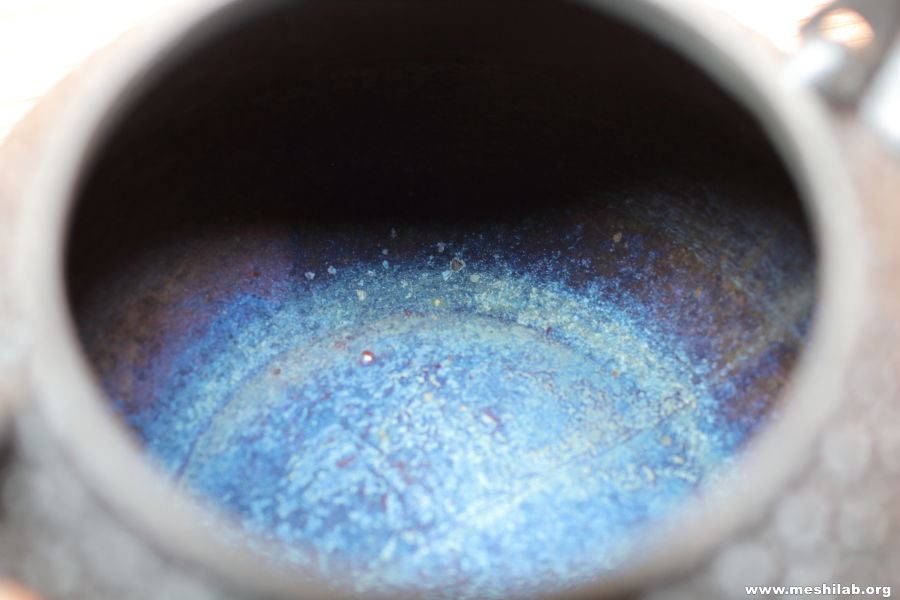

※ぬか床容器は価格変動が大きいため注意してください。常温管理には米ぬかをこぼしにくい寸胴型容器、冷蔵庫管理にはデッドスペースのできにくい角型容器がおすすめです。