ハンバーグを柔らかくするには、副材料と加熱方法がポイントになります。

ハンバーグが固くなるのは、肉が熱変性するためです。肉を構成するタンパク質(アクチン)は、66~73℃で変性して固くなっていきます。そのため、副材料や加熱方法によって固くならないように調理されることになります。

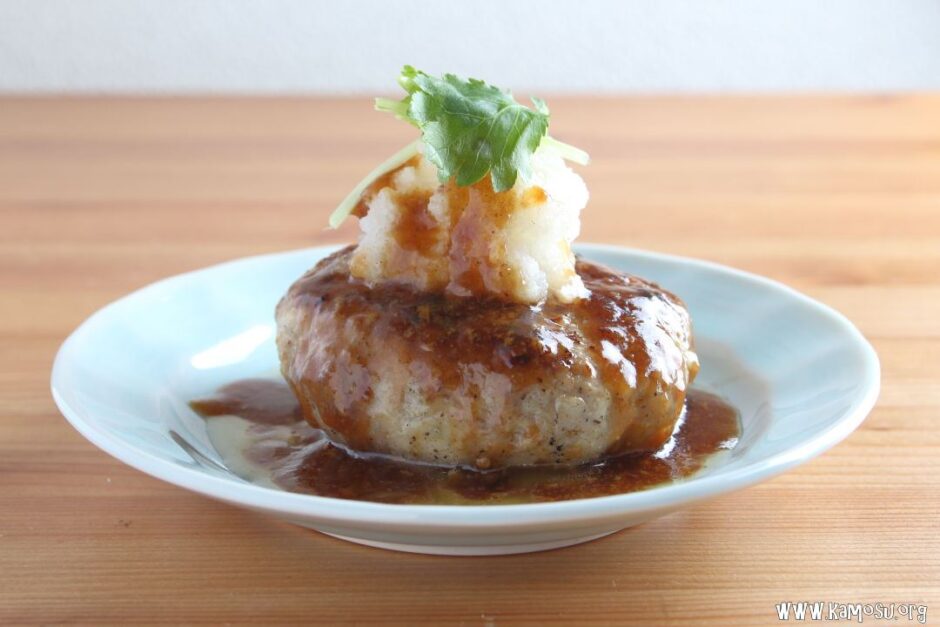

もちろん、ハンバーグステーキなどのように意図的に柔らかくなりすぎないように仕上げる場合もあります。

こね方により柔らかくするには?

ハンバーグは、ひき肉をよくこねてから丸めます。

これは、筋原線維タンパク質の約55%を占めるミオシンと約25%を占めるアクチンには「結合することで粘着力が高まる性質」があるためです。そのため、ハンバーグやミートボールなどを作る際にはひき肉をよくこねてまとまりを良くしておきます。

こね方のポイントは、大きく3点です。

| こね方 | 理由 |

|---|---|

| 低温でこねる | 脂が溶けると結合を阻害する |

| 塩を加える | タンパク質の溶解作用がある |

| こねすぎない | 固くしまったような食感になる |

ひき肉は、よくこねることで粘りが出ます。

脂肪の融点(牛肉40~50℃・豚肉33~46℃・鶏肉30~32℃)以下でこねることと、0.8%ほどの塩を加えてこねることがポイントになります。白っぽくなってボウルに張り付くくらいまでこねればOKです。

こねすぎると焼き縮みしやすくなります。

副材料により柔らかくするには?

ハンバーグには副材料が加えられます。

ハンバーグの副材料には、玉ねぎ・牛乳・パン粉・卵などがあります。玉ねぎやパン粉を増やすことにより、ハンバーグに“もろさ”が加わるようになります。もろさが加わることにより、肉が固くなっても口の中でほどけるような食感が得られるわけです。

パン粉は肉汁を閉じ込めてジューシーに仕上げるためでもあります。

ちなみに、利便性やコストの点からパン粉が選ばれていますが、麩を砕いて入れても同様の効果が得られます。いずれにしてもパン粉や麩などはふやかしてから加えることがポイントとなります。

ふやかさずに加えると、脂を吸ってしまうことにより肉汁が保持されにくくなります。

加熱方法により柔らかくするには?

肉は、66~73℃で固くなります。

そもそも肉は、大きく3種類のタンパク質により構成されています。それが、筋繊維である筋原線維タンパク質、結合組織である肉基質タンパク質、色素タンパク質や酵素である筋形質タンパク質の3種類です。

ここでポイントとなるのは、筋繊維です。

| タンパク質 | 熱変性による変化 |

|---|---|

| 筋原線維タンパク質 (筋繊維) | 固くなる |

| 肉基質タンパク質 (結合組織) | 長時間の加熱によりゼラチン化する |

| 筋形質タンパク質 (色素タンパク質や酵素など) | アクになる |

通常、ハンバーグは芯温度75℃まで加熱されます。

これは、食中毒防止のための加熱条件が“75℃1分間以上”であるためです。加熱条件にはいくつかの指標がありますが、厚生労働省では“75℃1分間以上”、アメリカ食品医薬品局(FDA)では“165℉/約74℃”とうい条件を示しています。

いずれにしても、アクチンの変性温度を超えてしまうことになります。

そこで、通常の調理(フライパンやオーブンなどで加熱する方法)では副材料を増やして肉のパサつきを補うことになり、低温調理では75℃1分以上と同等の加熱条件となる63℃30分などで加熱されることになります。

低温調理が柔らかくジューシーに仕上がるのは、アクチンの変性温度以下での調理が可能となるためです。

参考 お肉はよく焼いて食べよう厚生労働省【まとめ】ハンバーグを柔らかくする方法は?

ハンバーグを柔らかくする方法には、こね方・副材料・加熱方法という3種類のアプローチがあります。こね方はひき肉を程よくまとめて肉汁を逃がしにくくすること、副材料は肉汁を閉じ込めると同時に食感に“もろさ”を加えること、加熱方法はタンパク質(ミオシン)の変性温度以下で調理することがポイントになります。